IG @letrasminimas; @pedro.j.vallejo

Mi abuelo murió hace 3 años y todavía creo que si voy al cementerio San Pedro estaré más cerca de él de lo que estaría si lo busco en la memoria o las fotos. Y es que a pesar de que hoy existen miles de herramientas para sentir más cerca a nuestros muertos (videos, notas de voz, inteligencia artificial, un etcétera que parece no acabarse) aún visitamos los osarios y las tumbas sin importar cuánto tiempo ha pasado o si allí ya ni siquiera hay cenizas.

Nuestra identidad y nuestro arraigo no está marcada por un lugar o una época sino especialmente por nuestros muertos. Por fortuna, la literatura y la vida nos muestran día a día que no hay vínculo más grande. La literatura de una forma estética y distante; la vida con la crudeza y lo definitivo que la caracteriza.

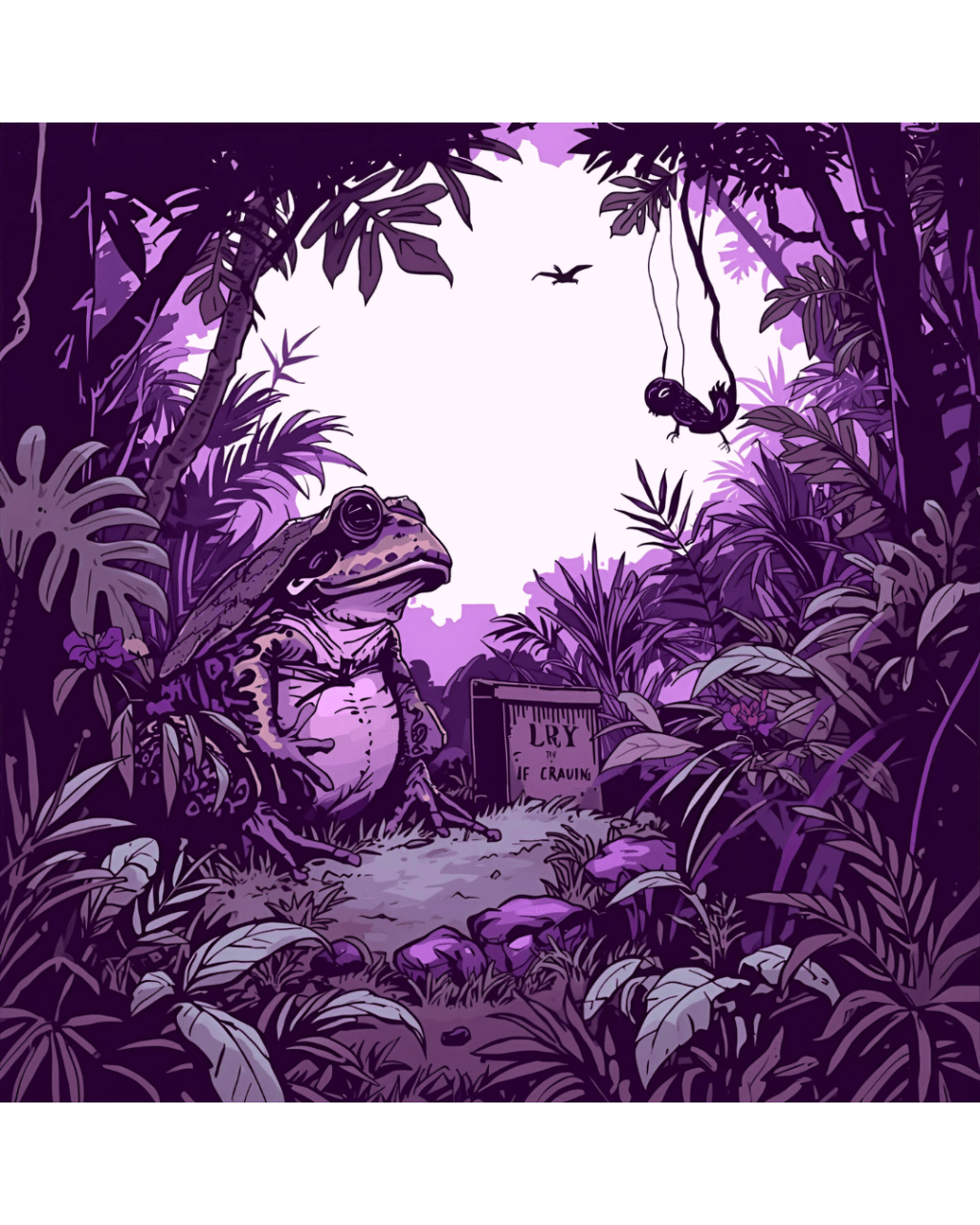

La vorágine es una de esas obras. En este tiempo en el que las ciudades, las pantallas y los mensajes instantáneos nos han hecho perder de vista lo terrenales que somos, leer una novela como la de José Eustasio Rivera nos sirve para recordar el barro que nos compone.

No es este el espacio para hablar de la estructura de la novela, ni del argumento, sino que voy a enfocarme en uno de los personajes, en su tristeza profunda y su búsqueda. Clemente Silva: un hombre que fue vendido decenas de veces por los caucheros del Casanare y que a pesar de tener la oportunidad de escaparse de la selva —una selva que no solo se traga el cuerpo sino especialmente el alma de las personas—, decidió quedarse allí por una razón tan irracional como humana: saber dónde se encontraba el cuerpo de su hijo, Luciano Silva, quien fue separado de Clemente como una forma de castigo y, aunque su padre lo buscó por años enteros, en un punto se enteró de que había muerto. Aun así, permaneció en la selva con el único propósito de encontrar los huesos.

Algo similar ocurre en “El gallo de oro” de Juan Rulfo, esa novela que suena como un viento áspero y en donde Dionisio Pinzón se conmueve por no haberle dado a su madre la sepultura que merece.

Clemente Silva y Dionisio Pinzón no solo son personajes ficticios, sino especialmente anónimos. Nunca tendrán la grandilocuencia de un Hans Castorp o un Gwynplaine. Nunca estarán en las grandes gestas de una sociedad o una época, y, de hecho, sus historias parecen hechas con un puñado de polvo, pero nos enseñan de una manera patética y heroica, que no hay humanidad más profunda que aferrarse a los muertos propios como si en ellos se nos fuera la vida.

Al fin y al cabo, nuestras raíces están enterradas con quienes guardan las historias de lo que hemos sido. Son ellos los únicos que pueden darnos la certeza de que nuestra vida ha significado algo inolvidable para alguien, sin importar que esos “alguien” luego sean tan olvidados como seremos nosotros.

No te tragues ese sapo, comenta: